“Protection forte” des aires protégées,une notion ambiguë

Publié par Bourgogne-Franche-Comté Nature, le 11 avril 2025 33

Si la préservation d’espaces naturels paraît incontournable pour freiner l’effondrement de la biodiversité, son orchestration par les pouvoirs publics peut s’avérer confuse.

D’où vient la notion de « protection forte » pour une aire protégée ?

Elle figure dans la Stratégie nationale des aires protégées (SNAP), elle-même issue de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021. La volonté de l’État est de mettre l’accent sur une protection stricte de certains espaces, à hauteur d’au moins 10 % du territoire national d’ici 2030. L’objectif affiché par la SNAP est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national, terrestre et marin. Il s’agit d’un engagement, d’un programme d’actions qui, s’il n’est pas tenu, ne peut entraîner de sanction. Une aire dont la protection est dite forte ne fait pas l’objet de mesures protectrices supplémentaires par rapport à son statut juridique : cœur de parc, réserve naturelle, ou autre. Au-delà de l’objectif relativement ambitieux, la mise en œuvre de la SNAP, qui passe par des plans d’actions, nécessite une volonté affirmée de la part de l’État.

À quoi correspond concrètement une aire « fortement » protégée ?

Le décret d’application de la loi en désigne d’office : cœurs de parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés préfectoraux ou ministériels de protection de biotope, réserves biologiques. Ainsi, la protection forte semble liée à l’idée de protection réglementaire. Les espaces qui sont protégés par d’autres moyens plus souples, sous contrats ou conventions temporaires sans effets imposés, ne sont pas inclus dans cette liste. D’autres aires figurant sur une seconde liste distincte peuvent être labellisées « protection forte », mais seulement au cas par cas, après demande et examen de dossier, et en fonction de plusieurs critères, comme le fait que soit établi un document d’objectifs de gestion pour protéger l’aire. Sont exclus de cette seconde liste les sites Natura 2000 terrestres.

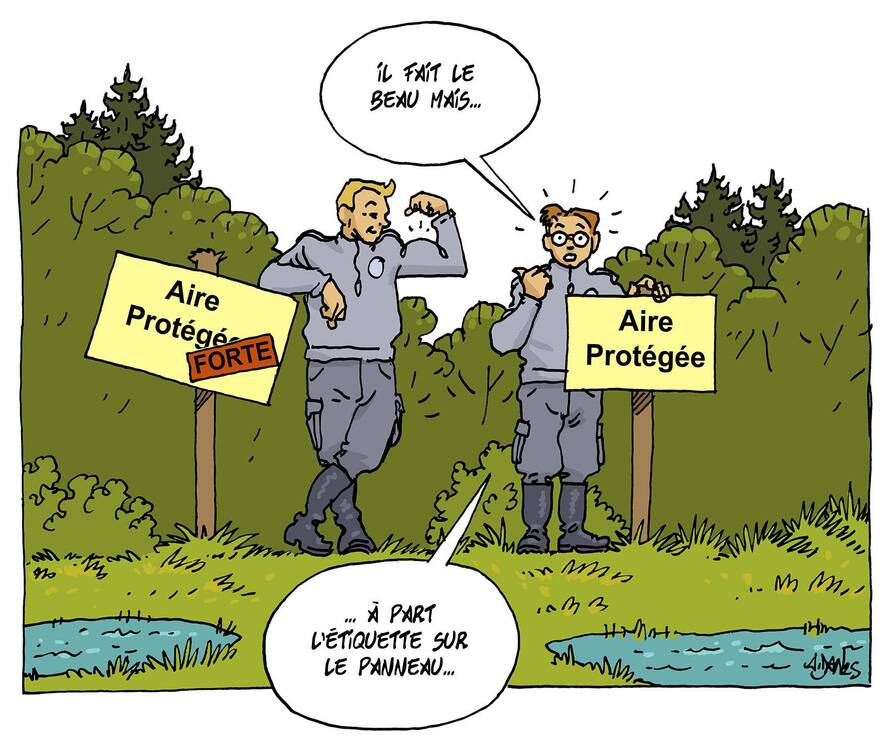

Quelle limite soulève cette formulation ?

Implicitement, cela induit que certains sites méritent d’être strictement protégés, d’autres non. On peut craindre que ces derniers souffrent d’un déclassement, alors que beaucoup revêtent un grand intérêt. C’est d’autant plus problématique en cette période de recul de la protection de l’environnement dans une partie de l’opinion. Cela donne en quelque sorte raison à ceux qui déploraient un droit de l’environnement très développé dans les textes, mais avec une application sur le terrain loin d’être à la hauteur. On peut au moins espérer que le respect de la réglementation sera particulièrement observé dans les aires à protection forte.

Patrick JANIN, Maître de conférences honoraire en droit public, administrateur de l’AOMSL

À la fin de l’été 2024, l’administration a lancé un appel à propositions de sites à inscrire en tant qu’aires à protéger, ceci afin de construire un plan d’action départemental 2025-2027 pour une déclinaison locale de la SNAP. L’AOMSL a répondu à cet appel en proposant 70 sites, priorisant les zones humides, les pelouses sèches, les milieux rocheux, ou encore des ensembles forestiers comme le massif forestier du Clunisois, la forêt de Grison et le bois de Balleure. La structure bocagère a également été promue : bocages du Brionnais, du Charolais… Instruite par la Direction départementale des territoires et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la démarche devrait se poursuivre à travers la réunion d’un groupe de travail en ce début d’année pour examiner toutes les propositions. Il est sûr que les sites retenus le seront certes pour des raisons écologiques, mais avec en vue une bonne acceptabilité sociale.