EcoVitiSol : un détour par le sol pour mieux soigner les vignes

Publié par Bourgogne-Franche-Comté Nature, le 15 avril 2025 18

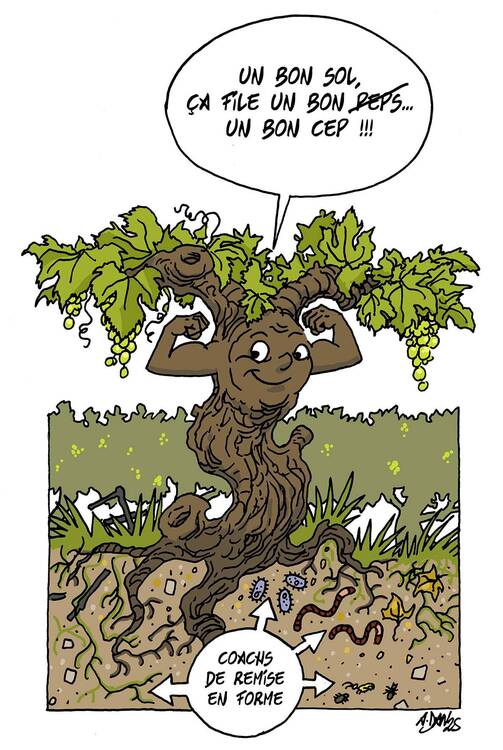

Les scientifiques rendent visibles la biodiversité microbienne des sols viticoles et son rôle fondamental insoupçonné.

Qu’est-ce que le projet EcoVitiSol ?

Il consiste à étudier la qualité microbiologique des sols viticoles au regard du mode de production (conventionnel, biologique, ou biodynamique) et des pratiques (enherbement, travail du sol, amendement organique, restitution des sarments). Mené par l’Unité mixte de recherche Agroécologie de l’INRAE* de Dijon, le projet va de territoire viticole en territoire viticole. Nous avons débuté en 2018 par l’Alsace et la Bourgogne pour poursuivre par les Côtes de Provence. Nous venons de finir Saint-Émilion et abordons actuellement le Sauternes et le Médoc. À chaque étape, sont étudiées une soixantaine de parcelles appartenant à autant de vignerons.

Quel est l’intérêt pour le monde viticole et comment est-il impliqué dans cette démarche ?

Disposer d’une grande diversité et d’une grande quantité de micro-organismes dans un sol, notamment viticole, est précieux sur tous les plans : fertilité du sol, résistance à la sécheresse et à l’érosion, protection contre les organismes pathogènes… Cela accroît la durabilité de la productivité végétale. Avec EcoVitiSol, nous nous inscrivons vraiment dans une approche participative et nous nous appuyons sur des partenaires locaux. Sur la région, nous nous sommes associés au BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, et au GEST, le Groupement d’étude et de suivi des terroirs en Bourgogne. Les viticulteurs volontaires sont très intéressés par un diagnostic de la qualité de leur parcelle, premier jalon pour se situer avant d’envisager des changements. La comparaison entre confrères est porteuse, les meilleurs résultats étant inspirants pour partager les pratiques et les faire évoluer.

Quels enseignements tirer ?

Globalement, les sols viticoles français ne sont pas dépourvus de micro-organismes. Cependant, ceux-ci sont présents en nombre limité et ne sont pas très diversifiés, surtout en ce qui concerne les champignons microscopiques. Certaines pratiques ont clairement un impact négatif : le travail intensif du sol, l’usage de pesticides de synthèse et la mauvaise couverture végétale entre les rangs. Nous avons constaté que les sols viticoles alsaciens ont des réseaux d’interactions microbiens bien supérieurs aux sols de la côte de Nuits et de la côte de Beaune. Là-bas, l’enherbement est historiquement ancré avec un travail du sol réduit et les sarments sont systématiques restitués lors de la taille hivernale.

Lionel RANJARD, Directeur de recherches à l’INRAE de Dijon, coordinateur d’EcoVitiSol

Même s’il est modeste, le nombre de parcelles étudiées offre un bon aperçu des tendances d’un territoire. L’accumulation des données que nous recueillons progressivement nationalement donne des résultats robustes. Une couverture végétale très abondante, mais aussi diversifiée, bénéficie aux micro-organismes du sol. Encore une fois, l’affirmation selon laquelle la biodiversité appelle la biodiversité se vérifie ! Reste à inventer des stratégies d’enherbements. Les viticulteurs sèment parfois deux ou trois espèces, mais cela demeure insuffisant. Il faut aussi prêter attention à la dérive de la diversité végétale qui s’opère naturellement sur des inter-rangs enherbés depuis une dizaine d’années, en veillant à les entretenir. Des plantes opportunistes comme le Ray-grass ou la Fausse roquette peuvent peu à peu prendre complètement le dessus, ce qui est peu stimulant pour la microbiologie. Semer sur l’existant peut être l’une des solutions.