⚛️Le phénomène quantique : au commencement…

Publié par Journal en direct, le 23 avril 2025

Depuis plus d’un siècle, la théorie quantique aiguise les débats philosophiques, propulse la connaissance scientifique vers le monde du très petit, révolutionne les technologies. En 2025, année de la science et des technologies quantiques, c’est une certitude : elle n’a pas fini de faire parler d’elle.

De Interstellar à Oppenheimer en passant par Avengers : Endgame, la fiction fait la part belle aux lois et étrangetés quantiques. Mais si elle ne fait étalage de ses mystères en public que depuis quelques années, la théorie quantique fête son centenaire, et plus encore. Depuis ses premières formulations au tout début du XXe siècle, les plus éminents scientifiques l’étudient, parviennent à fournir les preuves de sa réalité, et donnent matière à considérer le monde qui nous entoure sous un nouveau jour.

Aujourd’hui les États développent des programmes ambitieux, les grandes entreprises multiplient les investissements, les start-up fleurissent : chacun à son niveau se prépare aux bouleversements prodigieux que laissent envisager les développements de la science et des technologies quantiques, et à leurs potentiels impacts sur la société.

Au siècle dernier, la première révolution quantique était celle de la compréhension de la matière et de ses propriétés, à l’origine d’avancées scientifiques qui ont profondément modifié notre quotidien ; la seconde est en cours, elle repose sur l’exploitation des ressources quantiques pour la mise au point des technologies de demain.

Théorie plus que centenaire et science du futur : le quantique ne craint pas d’être jugé paradoxal.

Porte ouverte sur un monde invisible

D’une conception du monde traduite en équations par les mathématiciens, décortiquée et mise en évidence par les physiciens, avant d’être la source d’extraordinaires développements technologiques, le quantique poursuit son inexorable progression. Une longue aventure ponctuée d’intenses débats philosophiques et questionnements scientifiques, tant ce nouveau paradigme a modifié les façons de penser, de considérer les phénomènes à l’œuvre dans la nature, et d’envisager des possibilités jusqu’alors inconnues.

Ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler la physique classique s’applique au monde macroscopique, celui qui familièrement nous entoure. La physique quantique, elle, prend le relais pour comprendre, décrire et tirer des bénéfices de ce qui se passe à très petite échelle, à la taille de l’atome et moins encore. Les lois qui régissent l’un et l’autre de ces deux mondes sont radicalement différentes, cela demande d’emblée un effort d’imagination.

Là où la physique classique parle mesures objectives et certitudes, comme en mécanique ou en thermodynamique, la physique quantique repose sur des lois de probabilité. On ne peut pas savoir où se trouve par exemple un électron, il n’y a que des probabilités qu’il soit dans un état d’énergie ou un autre. On fait donc comme s’il était dans plusieurs états en même temps, la prise de mesures étant le seul moyen de détruire l’incertitude.

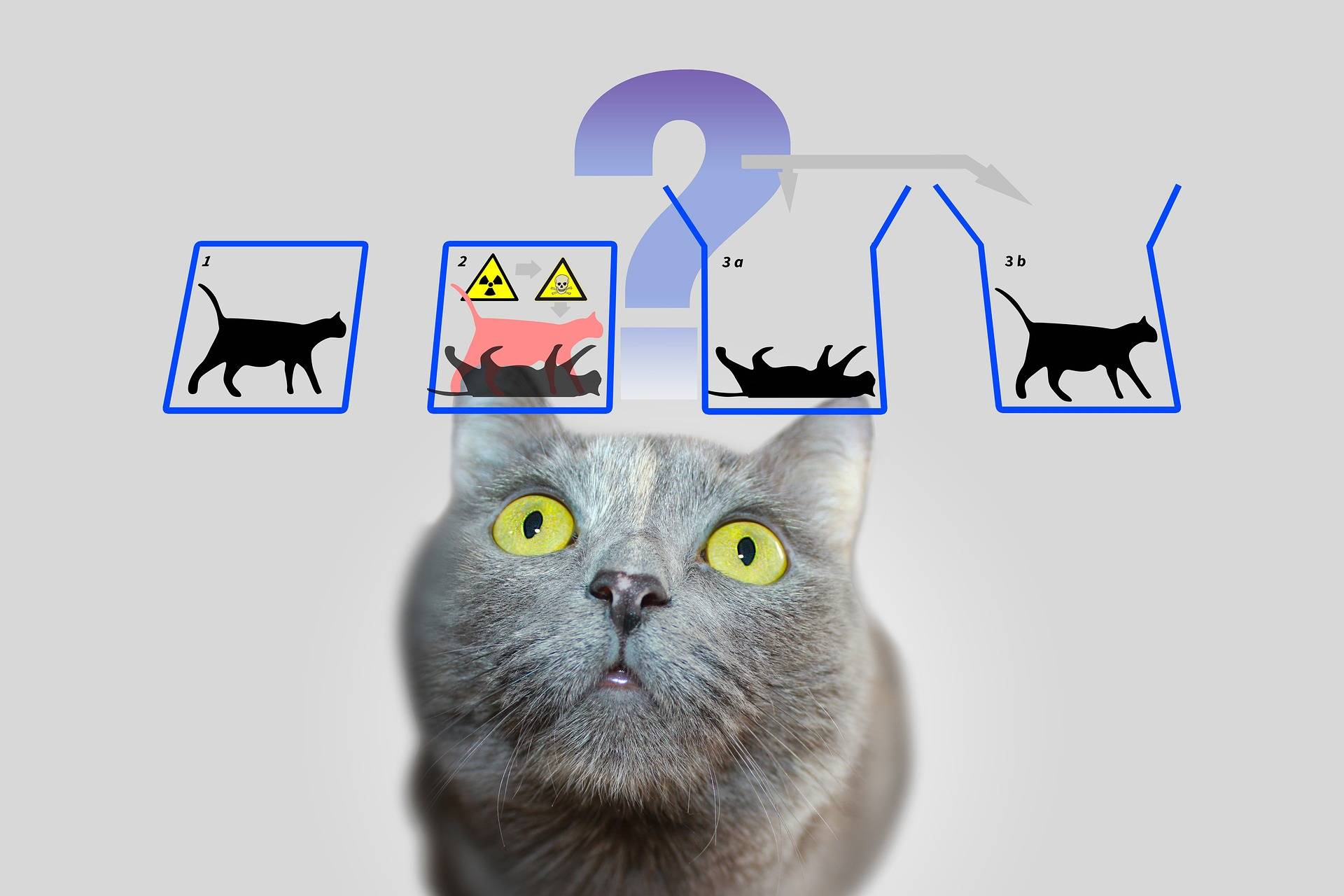

C’est le principe de la superposition quantique, totalement étrangère à notre monde observable, qu’illustre l’histoire du chat de Schrödinger. Le scientifique autrichien a voulu ainsi le rendre plus compréhensible : enfermé dans une boîte avec un dispositif susceptible de le tuer s’il se déclenche, le chat est peut-être mort, peut-être vivant, on ne peut le savoir que si on ouvre la boîte : c’est l’observation qui établit la réalité d’une hypothèse. À noter que le chat n’est pas « à la fois » mort et vivant comme l’indique parfois cette formule, que les scientifiques jugent inadaptée.

À nos yeux qui ne voient que ce qui leur est possible de saisir, les lois et propriétés de la physique quantique semblent contradictoires ou paradoxales ; elles défient l’imagination, parce qu’il est nécessaire de faire abstraction de notre sens commun pour les aborder. Et si elles sont de mieux en mieux comprises et décryptées, elles portent toujours des parts d’ombre qui continuent à nourrir les débats.

Deux révolutions quantiques

La première révolution quantique est ainsi fondée sur un principe qui, en son temps, a paru totalement insolite et ambigu : la dualité onde-particule.

En décembre 1900, Max Planck, « le père de la physique quantique », énonce que l’énergie rayonnante est composée de corps élémentaires, les quanta. Cinq ans plus tard, Einstein met en évidence les quanta d’énergie contenus dans l’onde lumineuse, qui seront nommés photons. En 1923, Louis de Broglie découvre la nature ondulatoire des électrons : la dualité onde-corpuscule est généralisée à toute la matière.

Une métaphore permet de mieux rendre concrète cette dualité : au fond de la mer, on voit le sable former de petites oscillations, il paraît semblable à une onde ; mais si on s’en approche, on distingue les grains qui le constituent. De la même façon que le sable, une onde lumineuse révèle les photons qui la composent et qui transportent l’énergie, dès lors qu’on la regarde de plus près, de très près même. C’est donc l’échelle à laquelle on observe la lumière, pour reprendre cet exemple, qui met en évidence soit ses caractéristiques ondulatoires, soit ses propriétés corpusculaires.

La compréhension des processus régissant le comportement des particules s’est traduite en modèles mathématiques, dont les premiers datent de 1925. Ces outils théoriques ont permis de mettre en évidence les propriétés mécaniques, optiques et électriques de la matière, qui ont donné naissance à des technologies majeures au cours de la seconde moitié du XXe siècle : le laser, impliqué dans une foule d’applications, de la télécommunication par fibres optiques à l’usinage des matériaux ; le transistor, à la base du développement des circuits électroniques de nos ordinateurs ou téléphones portables ; la résonance magnétique nucléaire, utilisée dans le domaine médical avec l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ou en chimie avec la spectroscopie.

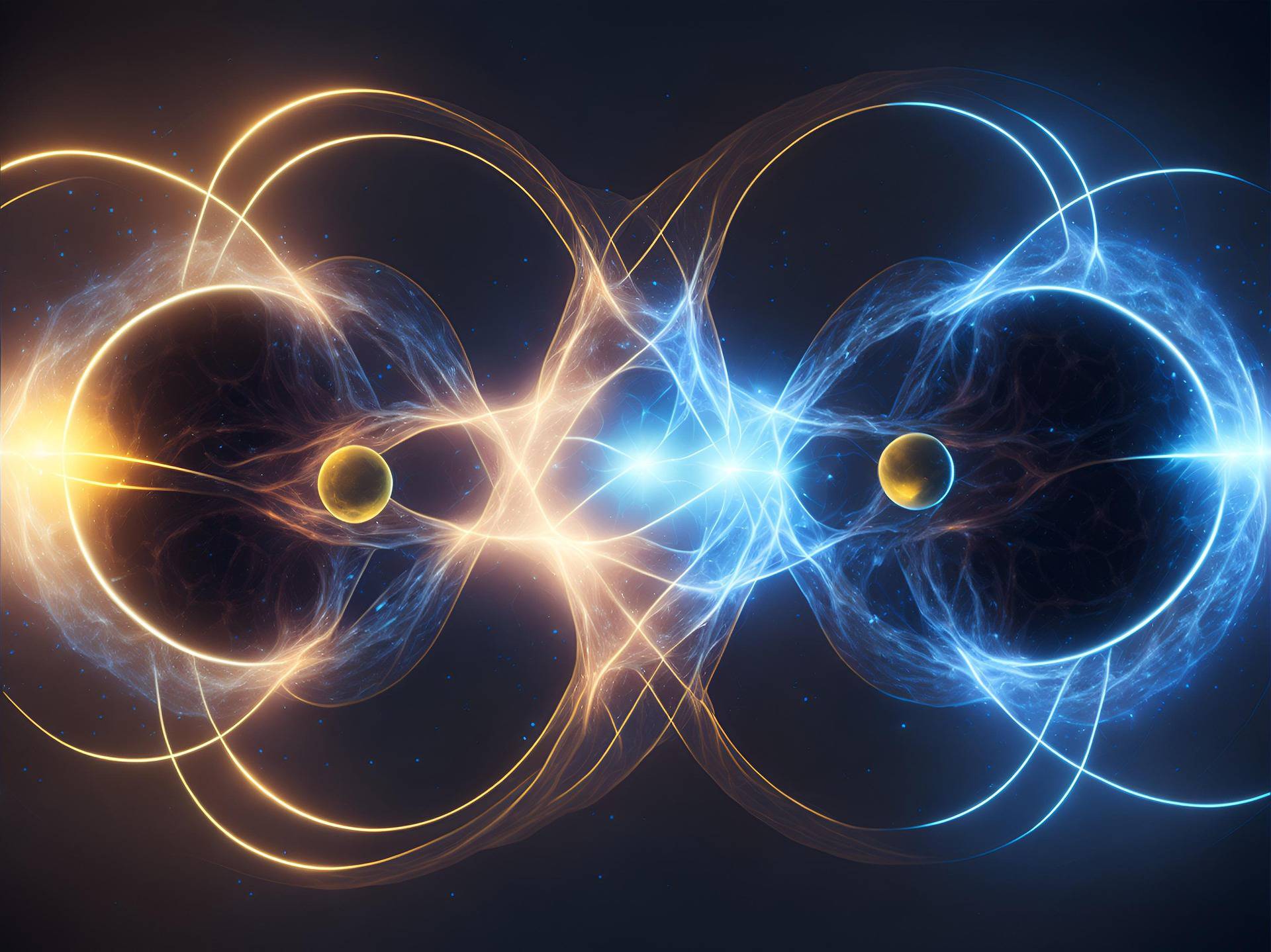

Depuis 1970, on sait isoler un unique atome, l’observer et le conserver. Cette possibilité de manipuler individuellement des particules marque les débuts de la seconde révolution quantique. Révolution qui repose aussi et surtout sur la mise en évidence d’une propriété quantique de premier plan : l’intrication. Lorsqu’elles sont placées dans un état intriqué, deux particules, ou groupes de particules, constituent un système lié dans lequel elles sont dépendantes l’une de l’autre. Leurs propriétés physiques sont corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare.

Ce phénomène, qui a donné lieu à un débat théorique jamais clos entre deux monstres sacrés de la physique, Einstein et Bohr, est prouvé par une expérience réalisée en 1982 par le physicien français Alain Aspect. Une longue série d’essais s’ensuit, qui en 2015 ne laisse plus place au moindre doute. L’intrication quantique est dès lors une vérité scientifique. Elle s’explique par une corrélation entre deux particules intriquées pouvant donner lieu à des effets instantanés, donc plus rapides que la vitesse de la lumière, une réalité à laquelle Einstein ne pouvait se résoudre. Alain Aspect obtient le prix Nobel de physique en 2022, récompense ultime pour ses travaux, quarante ans après sa célèbre première expérience.

Pour découvrir des exemples d'applications qui découlent de la théorie quantique, lisez l'article paru dans le Journal en direct n°317 !

Image début d'article : Gwladys Darlot